【無料模試】資格スクエアの令和6年度行政書士試験 「憲民行」実力測定模試。

全33問のオリジナル問題(憲法・民法・行政法の法令択一問題)。森広志(元伊藤塾)の解説講義付き。

7/31まで無料プレゼント!※その後は税込1,100円で販売予定。公式サイトはこちら→「憲民行」実力測定模試

効率よく条文学習をするなら「行政書士六法」がおすすめ!

行政書士試験は学習範囲が広い試験です。学習すべき条文だけみても、民法が約1000条、これに憲法や行政法そして会社法など。

そして行政法も、地方自治法など条文数が多い法律もあるので注意が必要です。

そこで行政書士試験の短期合格を目指す上で役立つ書籍が、この「行政書士受験六法」。その理由として、「条文」と「過去問(出題実績)」そして「重要判例」の3つが条文ごとにまとめてあるからです。

一般的な六法は条文のみの掲載です

したがって受験生の方は毎日の学習で条文を調べる際に本書を利用することで、「条文知識+過去問+重要判例」が一度にマスターすることが可能になります。

これは欲しい情報へのアクセスの時間の短縮にもつながり、その結果として行政書士試験の短期合格にも役立ちます。

(画像はイメージです。)

おすすめの行政書士六法!

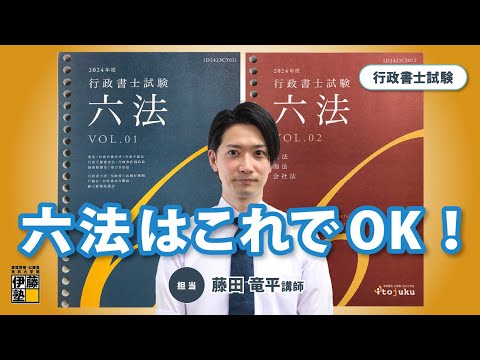

【伊藤塾】行政書士六法

法律資格の専門校・伊藤塾行政書士講座による行政書士六法です。2024年4月現在で、Web講義付き六法はここだけです。

- 令和6年からの基礎知識(一般知識)に完全対応。行政書士法・戸籍法・住基法ほか必要な法令を掲載。

- 人気講師・藤田竜平先生による特別講義(Web解説講義)を収録。

- 持ち運びに便利なA5サイズ(2冊セット)。

- 六法をPDFデータでダウンロードできるから、手軽に持ち運べる(スマホで見れる)。

- ルーズリーフ風の20穴(パンチ)使用で、自分だけの六法にカスタマイズできる(バインダーはご自分で用意してください)。

条文の確認・マスターに特化しているため、東京法経学院のような過去の出題例や重要判例などの関連情報の掲載はありません。目的に応じてお選びください。

【藤田竜平先生がその魅力を伝える】「受験生必携!2024年(令和6年度)試験完全対応!!伊藤塾「行政書士試験六法」の全貌」

【東京法経学院】行政書士受験必携六法

資格スクールの東京法経学院による行政書士試験向け六法「行政書士受験必携六法![]() 」です。東京法経学院は行政書士講座を開講しており、その指導経験が盛り込まれた充実度の高い仕上がりです。

」です。東京法経学院は行政書士講座を開講しており、その指導経験が盛り込まれた充実度の高い仕上がりです。

- 条文・重要判例の要旨・出題履歴を掲載!

本書の一番のおすすめポイントがこれ。条文はもちろんのこと、重要判例の要旨を掲載し、効率よく学習できます。

さらに過去の行政書士試験の出題履歴もあるので、「メリハリ」のある条文学習が可能です。

重要語句は太字で強調する、念の入れようです

また頻出条文については、受験生の方が間違いやすい点・注意すべき点を示した「ワンポイントアドバイス」を用意。試験対策講座を開講する東京法経学院ならではです。

- 読みやすい横組み

行政書士六法を使う場面としては、講義中や問題演習が考えられます。使用するテキストや問題集は、どちらも横書きです。

一般的な六法は縦書きですが、行政書士六法は横書きにすることで、ストレスなく条文と関連情報にアクセスできます。

- 記述対策にも役立つ

民法などの法律では、重要用語・フレーズを太字で表現しています。受験生の方が「ここが重要なんだな」と意識し記憶することで、記述式対策にも役立ちます。

ひとりでも重要部分が分かるので、独学の方にもおすすめです

- 初心者でも安心!「基本法律用語」も

条文を読んで「この用語の意味が分からない、テキストを開こう」、なんてこともあるはず。

そこで東京法経学院の行政書士六法では、「基本法律用語」として説明もあります。法律初心者でも安心の工夫です。

- 六法・過去問題集・判例集を同時に開くのはめんどくさい

- 行政書士講座を開講する東京法経学院の六法が欲しい

- 独学で合格を目指すが、条文中の重要キーワードが知りたい

このほか「行政書士受験必携六法」のおすすめポイントについては、発売元の東京法経学院サイトでご確認ください。

もちろん民法(債権・相続)等の改正に完全対応しています

立ち読みも可能!

制作・販売を行っている東京法経学院サイトでは、書籍によっては「試し読み(立ち読み)」ができる場合があります。下の図を参考にしてください。

【TAC出版】行政書士 試験六法

早稲田経営出版(TAC出版)による行政書士六法です。こちらも条文と過去問をリンクするなど、学習ツールとして利用できます。

- 最新情報を掲載!

毎年改定するなど、最新情報を掲載しています。また古くなった判例や、出題可能性が低くなった過去問は削除しています。

法改正情報は、発売元のTAC出版サイトで提供しています

- 学習効率が上がる2色刷り

重要部分は赤字で印刷するなど、学習効率が上がる工夫がされています。また赤字での印刷なので、赤シートがあれば暗記ツールにもなります。

また条文の重要度を★でランク付けしています

- 学習を優先した条文

日本国憲法など歴史があるため、読みにくい表記(かな)などあります。

そこで本書では学習を優先した作りになっており、「ひらがな表記」「 句点・濁点を入れる」「横書き」などの工夫をしています。

【三省堂】行政書士合格六法 2024

「合格に必要な条文を収録」「重要ポイントが分かる2色刷り」という点は、同業他社と同じです。独自のメリットは次の点です。

- 書き込めるノート欄がある

- 条文のカッコ書き「飛ばし読み機能」があり、複雑な条文ほど骨子が分かりやすい

- 巻頭に「学習のコツ」を掲載

カッコ書き「飛ばし読み機能」とか、初学者の方におすすめ。なお、監修は元LEC講師で現在は独立された竹井弘二先生。

注意点として、条文が縦書きで書いてあります。本来の六法の形ですが、予備校のテキストは横書きで書かれているのが多いので、リンクがしにくく評価が分かれる所です。

【東京法令出版】行政書士受験六法

東京法令出版(行政書士六法編集委員会)による行政書士六法です。同じく条文と過去問をリンクして、効率のいい条文学習を目指しています。

- メリハリのある条文

行政書士試験の合格を念頭にした編集なので、出題可能性が低い条文はバッサリと割愛しています。

また過去に出題された条文は、その出題頻度も掲載。学習の無駄も削減できると思います。

- 判例には争点と判旨を解説

憲法や行政法など公法系科目で重要な判例ですが、「争点」と「判旨」の解説を加えることで、ポイントがつかめた学習が期待できます。

- 基礎法学の解説も

一般的な条文集だと、具体的に対応する条文がないため、説明が少ない「基礎法学」の解説。そこで本書では基礎法学および行政法の解説を掲載しています。

- 記述式対策も

記述式問題は、重要キーワードを中心に答案を構成します。その重要キーワードの学習に最適な、「重要箇所はゴシック印刷」。

記述式はもちろん、やはり重要キーワードの知識が必要となる「多肢選択式」にも役立つでしょう。

アマゾンレビューでも評価の高い「行政書士受験六法」ですが、最新版が平成31年度です(2024年1月現在)

情報の一元化なら、LECの合格六法がイチ押し!

行政書士試験は出題範囲が広く、テキストや問題集など数冊の書籍を使用します。

そこで行いたいのが、「情報の一元化」。自分にとって重要な情報を一か所に集約することで、情報へのアクセス時間およびストレスを軽減します。

行政書士試験のみならず、難関試験の合格には「情報の一元化」が大切です

そんな情報の一元化には、LEC行政書士講座の「合格六法【レジュメ販売】![]() 」がおすすめです。

」がおすすめです。

実際のLECの講座で使用されており、最初は条文だけの印刷ですが、過去問情報や判例など、どんどん情報を書き込むことで、自分だけのオリジナル行政書士六法ができあがります。

自分で作る行政書士六法ですね

【補足】大学ノートと同じ大きさ(B5版)なので、持ち運びよりも、徹底的に書き込むことで情報一元化を優先しています。

行政書士試験対策で必携の合格六法。

2024年4月に施行されると考えられる法令にも完全対応。LEC行政書士対策講座で使用している六法です。引用「LEC行政書士講座」

予備試験へのステップアップを目指すなら「完全整理択一六法」も

行政書士試験から司法試験予備試験にステップアップされる方も少なくありません。「民法」「憲法」「行政法」「商法会社法」が共通の出題科目だからです。

あとは刑法・刑訴・民訴だけです。なお民訴は行政事件訴訟法で少し学習しています

また平成18年以降(いわゆる新試験制度)難化した行政書士試験ですから、行政書士試験から予備試験へのステップアップも不思議ではありません。

そんな予備試験への挑戦を考えている受験生の方ならば、LEC東京リーガルマインドの「完全整理択一六法」がおすすめです。行政書士六法よりも情報量を増やした感じです。

こちらも「条文」「判例」「制度説明(概要)」などがセットになっている学習ツールです。行政書士受験生の中には、予備試験短答式の問題を解かれる方もいるので、決して難しくはないと思います。

コンパクト版六法

逆に情報量を徹底的に絞り込んで、繰り返し学習したいなら、コンパクト版六法がおすすめです。

【植松和宏先生】ケータイ行政書士 ミニマム六法

行政書士試験向けの受験講義を多数担当されている植松和宏先生![]() による六法が「ケータイ行政書士 ミニマム六法」です。

による六法が「ケータイ行政書士 ミニマム六法」です。

植松和宏先生はLEC行政書士講座、LEC公務員試験講座の超ベテラン講師です

これは「ケータイ行政書士」シリーズのひとつ。コンパクトサイズからみても分かるように、本格的な六法と比較すると情報量が少ないです。

だからこそ、「重要条文のみで構成」。大手予備校のLEC行政書士講座で長年講義を担当している植松和宏先生だからできることです。

ネット上の口コミと評判

六法買っても、使い切れません。私は三省堂の「ケイタイ行政書士ミニマム六法」で充分でした。価格は通常六法の三分の一です。要点を絞ってるので使いやすく覚えやすかったです。

(引用、ヤフー知恵袋)

- ボリュームが多すぎないから、無理なく最後まで読める

- 条文にあるカッコ書きを省略することで、読みやすい条文に

- 重要キーワードは2色刷り

なお条文のカッコ書きは、脚注で補足することで正確性を担保しています。

なお、2024年度版は元LEC講師・竹井弘二先生に変更になっています。

あの人気講師が動画で解説「オススメ六法 5選を徹底比較!合格者はコレを使う!?」

アガルート行政書士講座の人気講師・豊村慶太先生(元LEC)が解説する 「オススメ六法 5選を徹底比較!合格者はコレを使う!?」。

「書店で実際に手に取って自分に合ったものを選ぶ」「判例の有り無し」といった一般的なものから「紙質(マーカーを使用する際の裏写りや余白の量)」など、細かい点までコメントされています。

【まとめ】行政書士六法を購入する際の注意点

ここまでおすすめの行政書士六法についてまとめてきました。

どの出版社の行政書士六法も完成度は高いですが、購入する際の注意点をひとつ。それは「法改正」「最新法令」に対応しているか?という点です。

数年前には行政不服審査違法の全面改正(法改正)、そして最近では個人情報保護法や地方自治法の法改正がありました。もちろん民法改正も。

中古など古い書籍は安く購入できる一方、このような法改正に対応しているとは限りません。ぜひ最新の書籍を購入するようにしましょう。